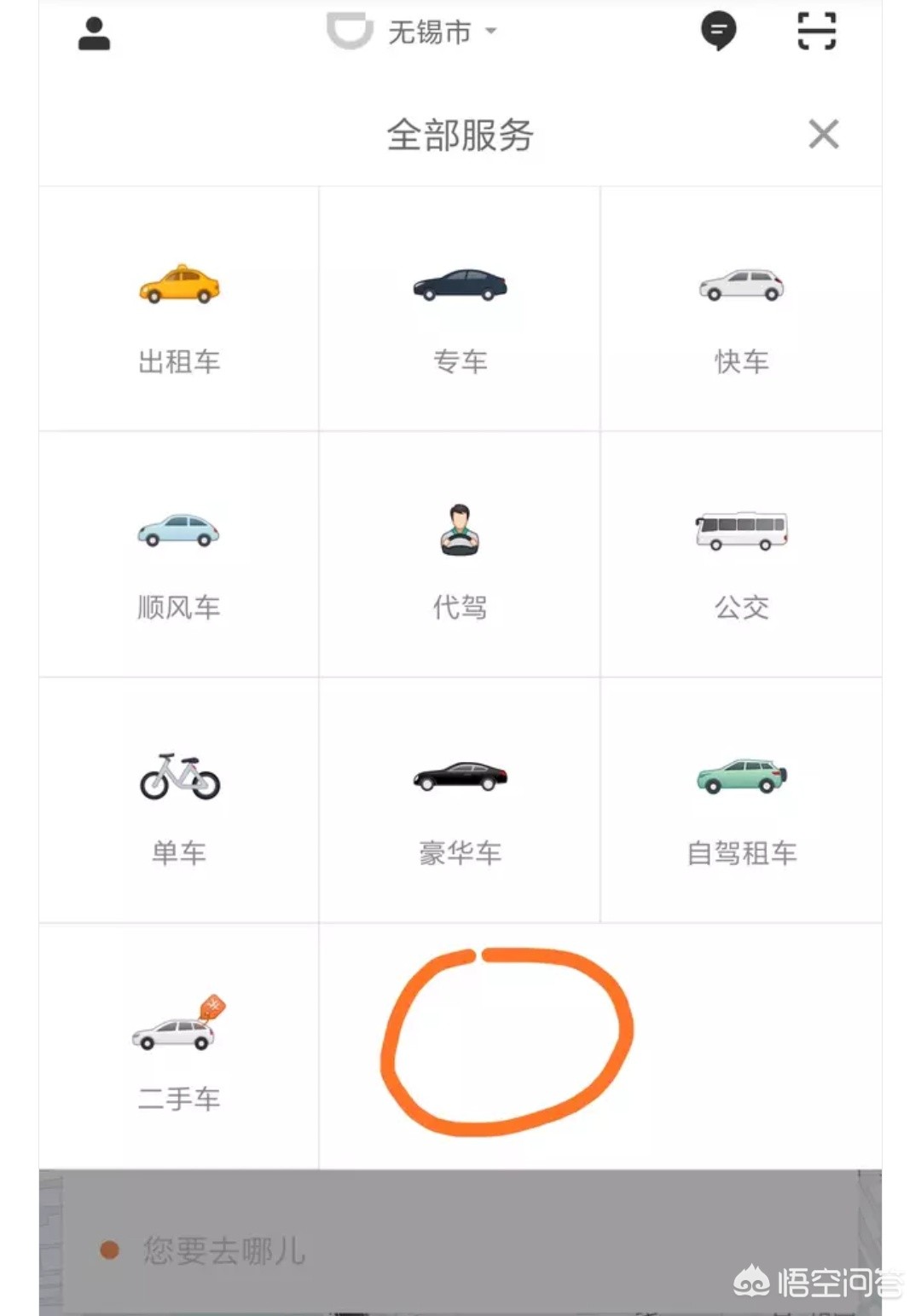

滴滴外卖无锡首个工作日,爆单无人送餐,你怎么看?

滴滴外卖于2018年4月1日正是上线,无锡首发,4月2日首个工作日,遭遇大范围爆单,无人送餐。

意料之中的情况发生了。

原本滴滴外卖在无锡的宣传力度很大,优惠力度更大。首单免20元几乎是送给用户“白吃”,可是我身边(无锡)的朋友在4月1-2号几乎都没吃到“免费的午餐”。

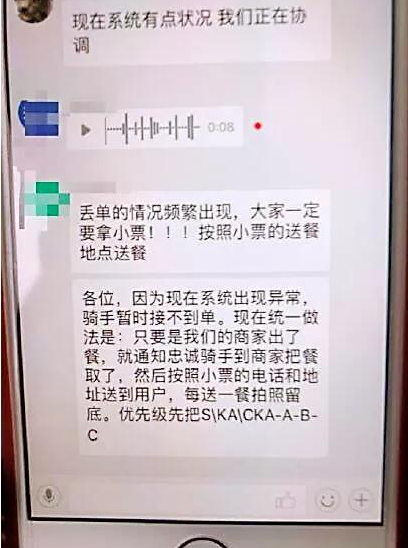

原因很简单:滴滴外卖准备不足导致大范围爆单,送餐骑手根本不够用。

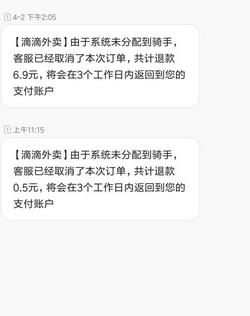

这就特们的尴尬了,很多小朋友望穿秋水等来的是挨饿,商家做好饭菜后却无人来送无奈取消订单。关键是:用户想投诉却发现平台订单被自动取消了。

前几天饭局上听到个的笑话:一位滴滴经理在和美团掐架时说“我们滴滴最擅长的就是(出行)大数据调控优化,所以滴滴做外卖有天然的优势”。

最后真的成了个笑话!

针对这件事情,我发表一下个人看法:

1 滴滴外卖准备不足,低估了外卖市场的热情。

2 从后期数据来看,滴滴几天内抢到了1/3的订单,说明送外卖这件事情,也没有美团、饿了么所宣称的那样有多高的技术壁垒。

3 连接人与服务的关系始终是一种弱关系,用户没有太高的忠诚度。一旦有资本的介入,大伙乐意一窝蜂涌上去褥羊毛。同理,单纯的出行服务也是如此,所以美团打车也能在资本借助下快速取得市场份额。

4对比美团和滴滴,相互进入对方的主战场,在逻辑上我更看好美团。

为什么更看好美团?

因为美团做的是全方位连接人与服务的事情,吃喝玩乐全面包含在里头,公布的数据也证明美团打车业务有一半是从A消费场景到了B消费场景。

也就是说,美团具备天然的场景优势,出行业务是“顺手拈来”的业务,可以少赚钱甚至不赚钱(比如到下一个场景消费满多少返券)。

而反观滴滴,平台不具备多消费场景融合的能力。用户反而将其当成了一个便利的工具,“召之即来挥之即去”。出行业务是其核心的盈利业务,滴滴不可能像美团一样不作盈利要求。外卖业务虽然市场发展迅猛却依然处于整体亏损状态。

结论&观点

美团发展打车业务可以每单只赚1元钱,但是强化了用户在不同消费场景间的关系。

滴滴发展外卖业务是在玩烧钱游戏,同时打车业务在美团介入后会盈利能力大跌。唯一有优势的是资本优势,但是能想象高德、携程入局后的优势吗?

所以,目前滴滴轰轰烈烈地进入外卖市场不过是“围魏救赵”的权宜之计。滴滴只是在未想出好的反击方式前的被动防守罢了。

滴滴没有理由大规模进入外卖市场,我也不指望它能真正做好。

俗话说,天下没有免费的午餐,俗话又说,免费的是最贵的,俗话还说,多大屁股穿多大裤衩子,爆单无人送餐,充分验证了这三句话。

互联网是共享经济,其实共享是文明的说法,本质的说法是共抢经济,这种抢就决定了几方想方设法的取悦受众,其中,烧钱是最简单做法,而烧钱的后果是,热闹一阵,当海浪退下漏出礁石。

我在新闻里看到了一个记者的吐槽,很说明问题:记者第一次打开“滴滴”下单外卖,就遇到了问题,体验有点糟糕。 约17:40,记者在滴滴“附近商家”中,选择了排在第一位的“阿汤私房粥”,显示“月销150份,31分钟”。在用了首单减20元的优惠券后,原本28.9元的订单只需支付8.9元。但下单后,页面上显示的配送时间需要一个多小时。 等待了50分钟后,记者的手机收到了一条滴滴外卖发送的短信:客服已经取消了本次订单,共计退款8.9元,将会在3个工作日内返回到您的支付账户。下单近一小时后,莫名被取消订单,且未告知取消原因。记者拨打“400”客服询问得知,说是骑手因为找不到店家就取消了订单。几番沟通后,客服称是女骑手因为身体原因自己取消了订单。

共抢经济时代,最大好处的受益者是受众,谁的优惠大,我是谁的用户,现在互联网经济,方便快捷,比如APP,下载容易,用完即删的不在少数,有便宜就占,没便宜解散,是很多用户的选择。

你有优惠,你赠券,你打折,没问题,我可以拥有你,当你没有什么优惠,那还讲什么情谊,就拜拜吧,好在现在没有垄断的公司,作为用户,最喜欢这些公司竞争了,鹬蚌相争渔翁得利,这也是互联网的特征。

有些公司比较讲究用户粘度,其实,只有利益,别谈粘度,看看每个用户手机里的APP的使用情况,什么是常用的,什么是可替代的,就有答案了。

我们现在的很多互联网公司,急功近利,简单粗暴,盲目扩张,而不内修内省,结果是扯了虎皮当大旗,或者是银样蜡枪头,中看不中用,摊子不小,面子很大,里子空空,这样公司出问题是迟早的事。

公司成长,什么是第一位,我觉得是服务态度与用户体验,我们常说一个公司的美誉度和知名度,知名度很容易的,但美誉度是很难获得且需要积累,而公司的发展,一定取决于美誉度。

易祺互联为您提供:商城系统,智慧物业管理系统,“好差评”系统,食品溯源系统,智慧点巡检系统,农村电商系统,智慧河道水位监控系统,智慧环境监测系统,机房动力环境监控系统,ERP系统,智能建站系统,商城系统,直播系统,各种软件/网站定制开发,网站托管等一站式运营解决方案。

易祺互联 @ 河南蓝燕网络科技有限公司旗下运营品牌

统一社会信用代码:914101055710161107

软件设计部运营中心:河南省郑州市金水区芯互联大厦南座11层

智慧物联网运营中心:河南省郑州市金水区花园路1号河南省人民会堂

新产品培育运营中心:河南省郑州市金水区黄河路25号经津大厦10楼

北京市(华北区)运营中心:北京市海淀区双清路33号清华大学学研大厦B座10层

广州市(华南区)运营中心:广东省广州市黄埔区科汇四街11号

杭州市(华东区)运营中心:杭州市拱墅区祥园路杭州国际人才创新创业中心A座10层

重庆市(西南区)运营中心:重庆市江津区双福新区联东U谷12栋

业务咨询:0371-60934100 手机:18737894979 国内热线:400-8778-670

技术服务:15516975329 投诉热线:185-38935-211